In einer Zeit, in der es immer preiswerter wird, sich ein gut funktionierendes Selbstbaustudio für Recording und Mixing einzurichten, ist ein anschließendes Mastering kein klanglicher Luxus-Anstrich, sondern eine sinnvolle Möglichkeit, eigene Mixe − mit Schweiß und Blut erstellt − auf ein konkurrenzfähiges Klang-Niveau zu bringen.

Wenn man selber lange an der eigenen Musik gearbeitet, komponiert, arrangiert, aufgenommen und gemixt hat, dann fehlt einem meistens die nötige Distanz, um den Mix qualitativ zu beurteilen − jemand mit frischen Ohren muss zum Mastering her. Vor allem das Wichtigste dabei: Man sollte nicht in der gewohnten Umgebung kontrollieren − also nicht im selben Raum und nicht mit den gleichen Monitoren. Die Gefahr: Bleiben Ohren und/ oder Abhörsituation nach dem Mix beim Mastering gleich, setzen sich Fehler und Defizite unbemerkt bis ins fertige Produkt fort. Wir wollen euch im Folgenden ein paar der häufigsten Symptome nennen, die ein Mix aus Heim- oder Selbstbaustudio aufweisen kann. Damit es weniger wehtut, das Schlimmste gleich vorweg …

Der Bass

Wenn beim Bau einer Mastering-Umgebung die neutrale Basswiedergabe mit der schwierigste Teil ist, wie soll das mit dem Bass dann bei DIY-Methoden oder z. B. im Homestudio klappen? Man kann fast sicher sein: Es klappt nicht. Das war jetzt hart, aber hilft ja nichts. Im Mastering kann zwar vieles gerettet werden, nur gilt ein Grundsatz, der bereits beim Mix greift: Wo nichts ist, kann man nichts verändern, weder additiv noch subtraktiv. Existiert im Mix kein “fühlbarer” Bass − wurde er also nicht aufgenommen −, kann er auch im Mastering nicht auf magische Weise hin – zukommen, fragwürdige psychoakustische Eingriffe mal außen vor.

Dass der Bass in DIY-Studios oft falsch eingeschätzt wird, liegt an den Räumlichkeiten. Oft ist das Studio so klein, dass ein Wellendurchgang gar nicht erst hineinpasst. Das Ergebnis: Es mufft zu stark, oder der Mix dünnt unten herum unnötig aus. Auch ein zu dynamischer (Tief-)Bass ist so kaum festzustellen. Beim Mastering hilft da am Ende nur ein vorsichtiger Multiband-Kompressor.

Die Kompression

Hier werden gravierende Fehler gemacht − der Klassiker: Im eurem Studio soll der Track schon mal so gut und fertig klingen wie möglich. Also einen Stereo-Kompressor drauf, ganz am Ende noch ein Limiter-Plug-in, im schlimmsten Falle den Mix noch einmal an die neuen Gegebenheiten anpassen, bouncen, und fertig ist die schlechteste Möglichkeit, einen Track fürs Mastering vorzubereiten. Das Ergebnis ist unflexibel, was Lautstärke und die Kompression beim Mastering angeht, es klingt schlechter (die Plugins!) und im Zweifel pumpt der Mixdown noch …

Selbst wenn man daheim in einen Limiter mixt und ihn vor dem Mixdown wieder herausnimmt: Die Wahrscheinlichkeit, dass beim Mastering der gleiche Limiter benutzt werden sollte, ist gering. Den fertigen Mix bearbeiten? Mit EQ, Kompressor und/oder Limiter? Lieber nicht.

Die Lösung: Weniger ist mehr, gar nichts bringt am meisten. Der Track muss und soll nicht komplett fertig klingen, wenn er euer Studio verlässt. Einen groben Eindruck kann man sich während der Mix-Phase selbstverständlich verschaffen, indem Kompressor-, EQ- und Limiter-Plug-ins sporadisch eingeschaltet werden. Diese Sachen sollten aber nicht gleich dauerhaft als Klangformer im Stereo-Bus eingesetzt werden und im Bounce landen. Ein gutes Mastering-Studio hat all das in besserer Qualität: EQs und Kompressoren in analoger Form, hochwertige Mastering-Limiter in digitaler. Widmet euch mit Kompression sorgfältig den Einzelspuren, und vergesst sie für den vollen Mix.

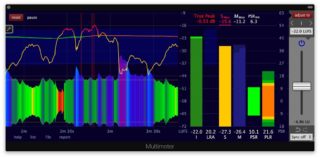

Die Lautstärke

…ist in mehrfacher Hinsicht der abschließende Punkt dieser Exkursion. Schlagen die Wellen beim Bouncen des Mixes zu wenig aus, geht ein Teil der möglichen Auflösung und des Detailreichtums, in manchen Fällen gar Low-End verloren. Wird mit zu viel Gain gebounct, haben wir am Ende Peaks, die clippen, was den herrlich widerlichen Klang von digitalen Overs zur Folge hat, den niemand will − außer mit Absicht, aber dann hat man entweder einen komischen Namen wie Skrillex oder den Sachverhalt einfach nicht hören können.

Die Lösung: Gebt den Peaks eurer Mixe ein gesundes Maß an Platz über dem Kopf, und gut ist. Verlasst euch auf euer gutes Auge. Schnürchen-WAVs, bei denen man kaum Wellengang sieht, solltet ihr in jedem Fall vermeiden. Am wichtigsten aber: Eine höhere Lautstärke eurer Stereomixes hat nicht zwangsläufig ein lauteres Master zur Folge. Je mehr Spielraum und Möglichkeiten der Mastering-Engineer hat, um in mehreren Stufen Peaks vorsichtig einzufangen und Gain Stück für Stück nachzugeben (Thema: Gain Staging), desto lauter und besser wird der gemasterte Song am Ende sein.

Beachtet ihr all diese Dinge so weit, wie es euch möglich ist, erzielt ihr für eure Songs in Verbindung mit einem guten Mastering ein konkurrenzfähiges Ergebnis. Dazu gehört zugegebenermaßen ein wenig Vertrauen. Wer hofft denn gern darauf, dass ein Außenstehender begreift, wie ihr euch einen Song in fertiger Form vorstellt? Es ist dann ein wenig wie beim Tätowierer: Zuerst spricht man miteinander, schaut sich den Laden an, der da vom anderen geführt wird, und am Ende bekommt derjenige den Zuschlag, bei dem man sich am wohlsten gefühlt hat. Kommunikation ist der Schlüssel und zugleich die Grundlage für Vertrauen. Gerade beim Mastering.